OTDRの仕組み (光ファイバ通信の基礎その3)

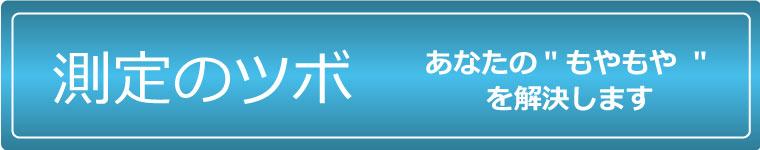

測定の仕組みを理解できると測定器の使い方も簡単に理解しやすいので、図3-4でOTDRの仕組みについて簡単に説明します。

OTDRで光ファイバに光パルスを入射すると、図3-4左下に示しているように光ファイバ中でレイリー散乱光が発生し、一部が入射側に戻って来ます。

この戻ってきた光(後方散乱光)をAPD(Avalanche Photo Diode:電気出力信号を増幅できるフォトダイオード)で受光します。

光パルスを出射してから戻ってくるまでの時間を測定して、図3-4右下の計算式で算出すると距離情報がわかります。損失は後方散乱光のレベル差で算出できます。減衰した光パワーを直接測定してないではないか!と指摘される方もいらっしゃると思いますが、その通りです。レイリー散乱光と損失が比例関係にあるのを利用して損失を推定しています。

図3-4 OTDRの仕組み

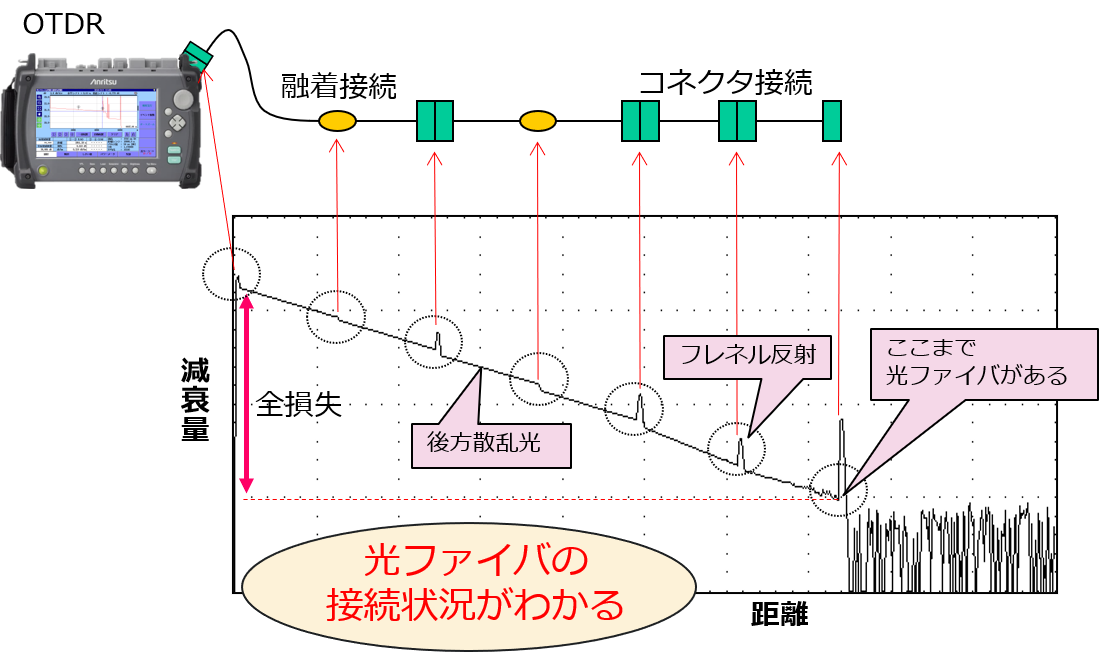

OTDRを初めて使われた方は、表示される波形をどのように見たら良いのかと戸惑うことが多いと思いますので、図3-5の波形例をもとに簡単に説明します。

波形は横軸が距離、縦軸が減衰量で表示され、距離が長くなれば損失も大きくなるので、右肩下がりの波形が表示されます。この波形が終わっているところがそこまで光ファイバがあるということを示しており、本来の長さより短ければそこで切れていると判断できます。

次に目につくのが山形に尖った部分ですが、これはコネクタ接続しているところです。コネクタ接続ではフレネル反射と呼ばれる反射が発生するため、このような尖った波形が発生します。一方、反射が発生してなく、段差が出ているところは融着接続したところです。融着とはファイバ同士を溶かして接続するので、コネクタのようなフレネル反射は発生しません。ただし、上手く融着できて接続損失が0dBだと、このような段差が出ないので、波形から融着箇所を見つけるのは難しいです。

このように波形の特異点からファイバの接続状況を推測する必要がありますが、これが初めての方には難しいですね。でも、少し慣れれば簡単です。

図3-5 OTDR波形例

図3-5 OTDR波形例

※本記載内容は2021年6月1日現在のものです。