ネットワークアナライザ測定前"校正"の手法について

(→ 関連記事:ネットワークアナライザ測定前"校正"は、なぜ必要?)

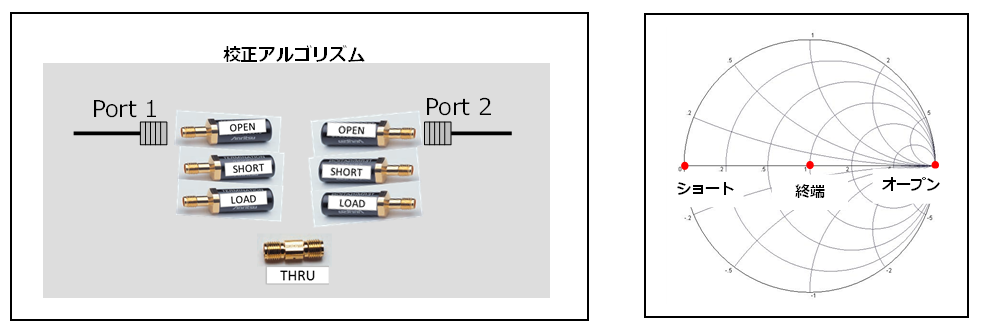

SOLT(Short/Open/Load/Thru)

一般的な同軸コネクタ(SMAやN型など)をもつDUT(被測定物)の測定に、校正手法としてSOLT校正が

多く使用されています。SOLT校正は、50Ωや75Ω系の特性インピーダンスを基準とした、

全反射デバイスのショート(位相:±180°)、オープン(位相:0°)、ロード(50Ωまたは75Ω終端器)

およびポート1と2を接続するスルーデバイスを用いて校正を行います。

校正用デバイスのショート、オープンおよびスルーには、機械的寸法から基準値が理論的に算出できるため、

校正前にこれらの特性化データ(電気長、オープン容量、ショートインダクタンス)をネットワークアナライザ

(以下、ネットアナ)に入力しておく必要があります。(特性化データは校正キットに添付されています。)

(画像はクリックして拡大可能)

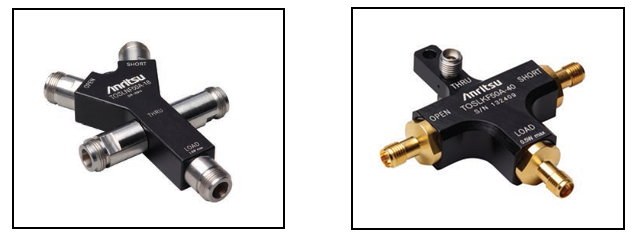

校正標準となる校正キットは、メーカから提供されています。

<アンリツ製の一体型(同軸)校正キット>

Nコネクタ50Ω校正キット Kコネクタ50Ω校正キット

(画像はクリックして拡大可能)

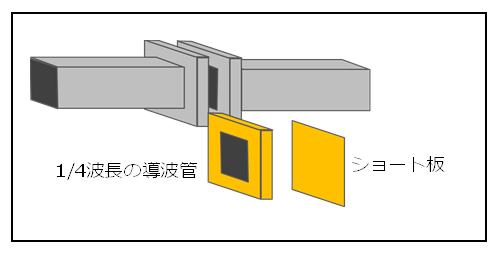

また、導波管に用いる校正手法としてSOLT校正と似た

SSLT校正(オフセットショート/オフセットショート/ロード/スルー)があります。導波管の場合、校正端面で

オープン状態を作ることができないため、2つのショート(1/8λと3/8λオフセットしたショート)を使用します。

LRL(Line/Reflect/Line)/TRL(Thru/Reflect/Line)校正

マイクロストリップ基板やチップ部品などの非同軸のDUTは専用の治具に取り付けて測定する必要があります。

SOLT校正だとインピーダンスの基準となる終端器を精度よく作ることが困難です。

LRL校正は伝送線路のラインインピーダンスを基準とする校正手法で、2つの伝送ライン(ライン1とライン2)と

反射デバイス(オープンまたはショート)を使用します。ライン1あるいはライン2の正確さがそのまま測定精度に

関係してきます。

このラインの長さはライン1とライン2の長さの差が重要で、ライン2をライン1より1/4波長分長くします。

反射デバイスは、単に全反射を目安としているのみであり必ずしも正確な反射デバイスである必要がありません。

(画像はクリックして拡大可能)

この2つの伝送路(ライン)を用いるLRL校正には、測定できる周波数範囲に制限があります。

ストップ周波数とスタート周波数の比が最大9:1です。測定周波数範囲を広げるために3つのライン

(2つの周波数バンドの組合せ)を使用する3ラインLRL校正手法があります。これにより周波数範囲の比を

最大81:1に拡大することができます。導波管の伝送路でLRL校正手法を用いることができます。

1/4波長の導波管とショート板を作成するだけで簡単に校正を行うことができます。

(画像はクリックして拡大可能)

LRM(Line/Reflect/ Matched)/TRM(Thru/Reflect/ Matched)校正

LRL校正と類似していますが、ライン2にマッチデバイス(終端器)を使用するLRM(Line/Reflect/Matched)

校正があります。LRM校正は周波数制限がなくSOLT校正と比較してより高精度で校正方法も同じ程度に簡単です。

LRM校正の注意点としてはポート1とポート2に接続する終端器を同じ特性のものを使用する必要があります。

非同軸の伝送路で広帯域にわたって最良の校正結果を得るにはLRL校正とLRM校正を組み合わせる手法があります。

※本記載内容は2017年10月1日現在のものです。