スぺクトラムアナライザのVBWとは? RBWとの関係性は?

スペクトラムアナライザ(以下、スペアナ)のVBWは、RBWと同様、「設定は出来るが、何をしているか、どんな機能なのか良くわからない」とのご質問をよくいただきます。

「RBWと同じにしなさい」とか「RBWの3倍~10倍にしなさい」などと言われるが、RBWとどんな関連があるのか?

今回は、そんなVBWに関して、説明をさせていただきます。

VBWは"Video Band Width"の略で、日本語では、ビデオ帯域幅、や、ビデオフィルタなどと呼ばれています。

名前に"ビデオ"とある通り、この設定により、測定波形の"見ため"(表示)を決めています。

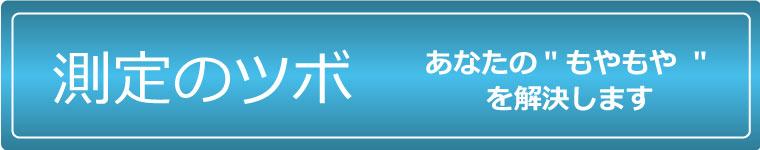

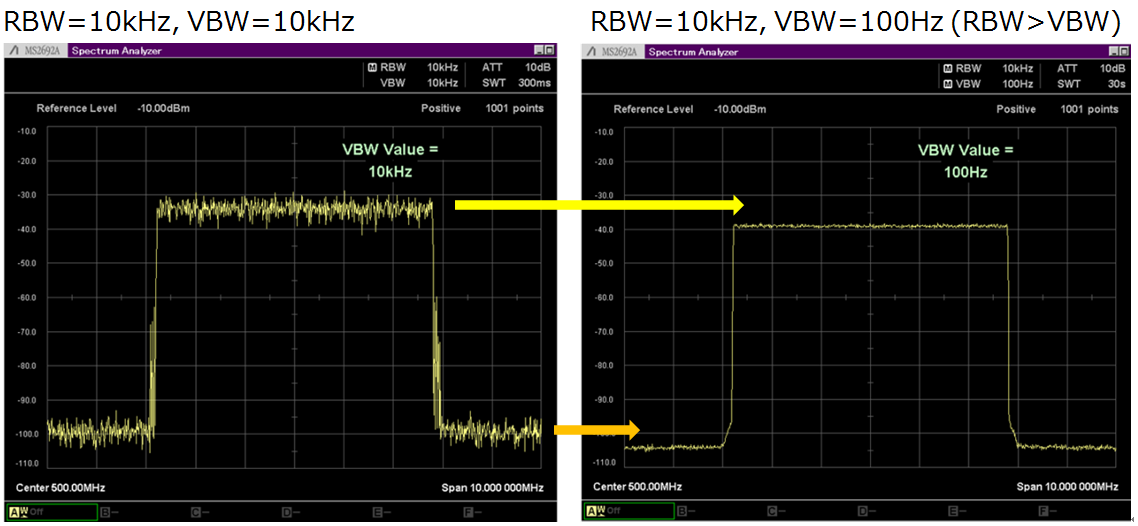

図1-1,1-2は、同じ信号をVBWだけ変更(VBW=3 kHzと30 Hz)した測定結果ですが、図1-2の波形が見やすくなっていることがわかります。

(画像はクリックして拡大可能)

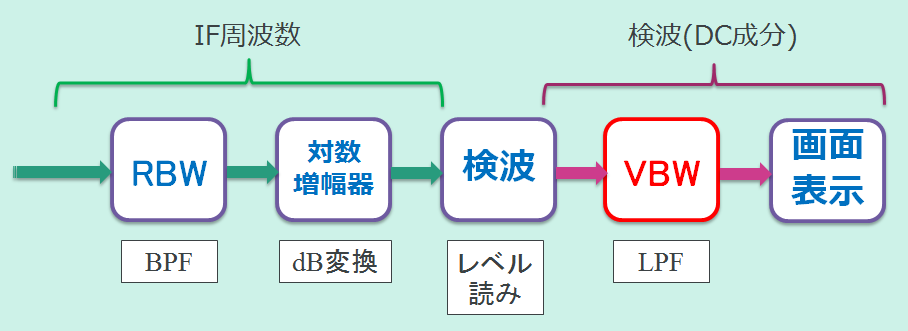

何故、このような動きをするのか・・・を説明するには、少しスペアナのブロック(図2参照)を説明する必要があります。

図2 スペアナのブロック図

スペアナは、前回お話ししたように、Trace pointの数だけ測定を行い、その結果をつなぎ合わせて表示をしています。

その一つの点を測定する際に、BPFであるRBWにて帯域制限を行い、レベルをdB(デシベル)に変換する対数増幅器を通過後、

その信号のレベルを読むために検波して直流(DC)成分に変換します。

その直流成分の周波数帯域を制限するLPF(Low Pass Filter)がVBWになります。

VBWの単位は、"Hz"ですが、皆様が設定しているVBW値は、このLPFのカットオフ周波数を設定しています。(それ以上の高い周波数成分は減衰します。)

このLPFにて検波信号の高域成分を調整し、測定レベルの変動、いわゆる"暴れ具合"を制御(平均化)しています。

VBWであるフィルタは、RBWのように実際に測定したIF信号のスペクトラムに対してフィルタがかかるわけではなく、

レベル読替え後の検波信号の時間変動に対して動作するフィルタだというところがポイントです。

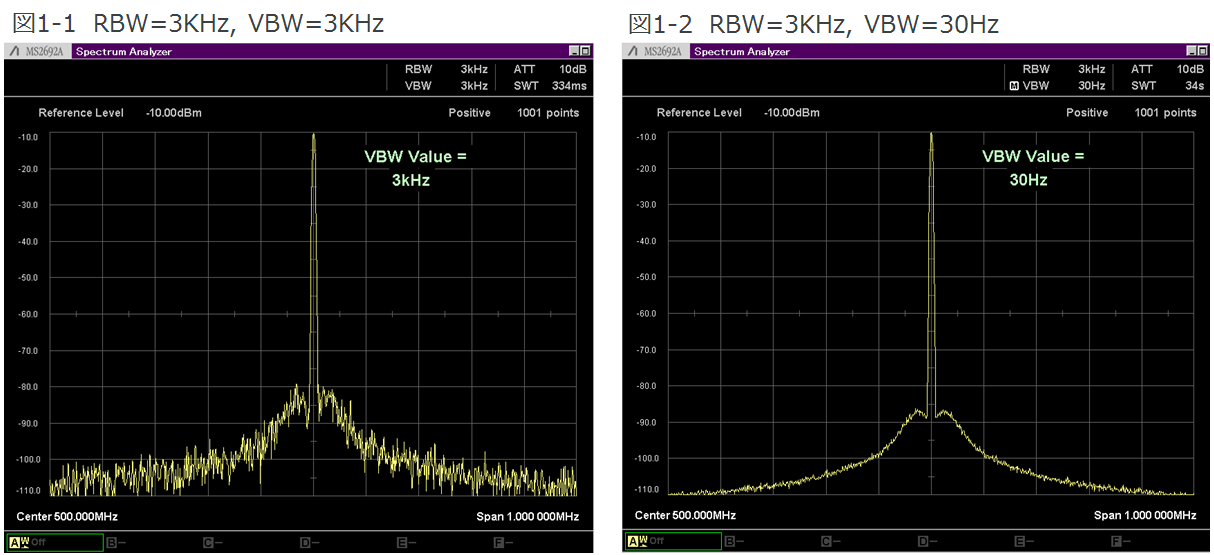

レベルの低い信号を測定する際に、スペアナのノイズフロアと差が無いと、測定しづらいですが、

このような場合は、VBWの値を下げると、ノイズフロアが平均化されて、波形が見やすくなります。(図3参照)

(画像はクリックして拡大可能)

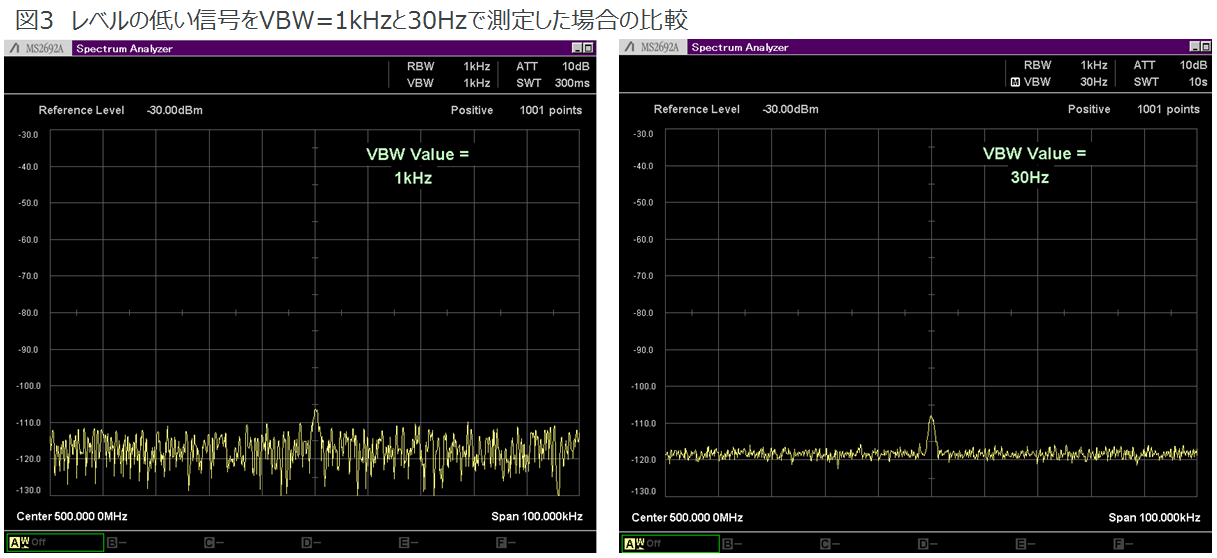

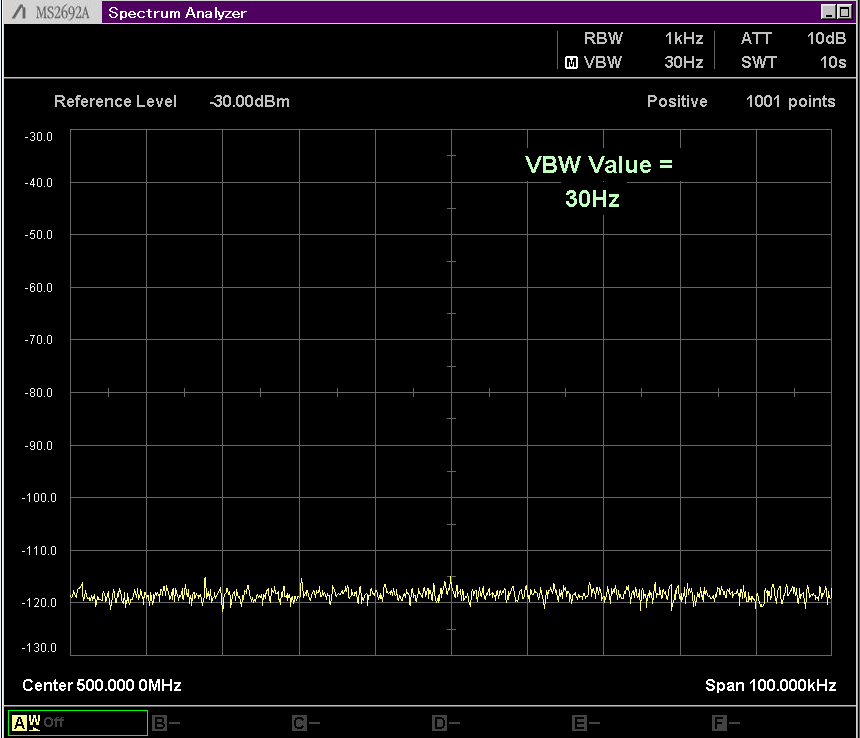

但し、気をつけていただきたい点としては、レベルの変動がある信号(例:バースト信号)の測定では、

VBWを小さくしすぎると、波形が見えなくなってしまうケースもありますので注意が必要です。(図4参照)

図4 測定信号が平均化されて見えなくなってしまう場合 (例:VBWを下げて消えたバースト信号)

(画像はクリックして拡大可能)

最近では、WCDMAやOFDM信号のように、レベル変動の激しいノイズのような振る舞いをする信号を測定することも増えてきました。

そのような信号を測定する際に、VBWの設定により、測定波形が変わってしまいますので、

法的な試験など正確なレベル測定を行う際には決められたVBWを使用することをお勧めします。(図5参照)

図5 地デジ信号(OFDM)の測定でVBWを変えて波形が変わってしまう例

(画像はクリックして拡大可能)

RBWとVBWの関係ですが、RBW<VBWの設定では、測定結果に大きな影響はありませんが

RBW>VBWに設定すると、測定波形の形が変わり、測定結果に影響が現れます。

一般的にはRBW<VBWの設定が使われますが、これはRBWの幅で制限された信号以上の帯域でVBWを使用すれば

測定結果への影響は少ない、ということで推奨されているものだと思います。

VBWについて、理解いただけましたでしょうか?

測定器は、実際に使ってみないと理解が深まりません。

実際にVBWの値を変更してみましょう!

※本記載内容は2017年2月1日現在のものです。