RBWを変えると測定波形が変わるのは何故?

スペクトラムアナライザ(以下、スペアナ)を用いて、測定する際のRBWの一般的な使い分けに関して、2016年10月号にてご説明しました。

今回は、“RBWを変えると何故、測定波形が変わるのか”、”波形が変わることを利用した応用方法” に関してご説明します。

一般的なスペアナは、測定画面左端から右端に向かって、測定周波数を変えながら測定を行います。

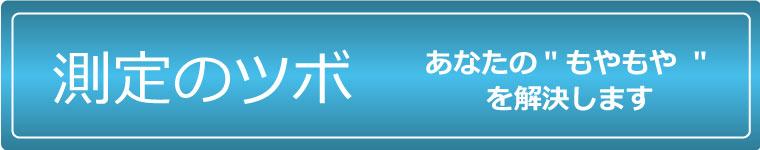

例えば、1画面で表示ポイントが1001ポイントあるスペアナでは、1001回周波数を変更して

その1001回の測定をつなぎ合わせて結果表示しています。(図1)

図1 表示 1001ポイントの画面

(画像はクリックして拡大可能)

この際、RBWはどういう役割をしているかというと、その一つ一つの測定ポイントにて使用される

BPF(Band Pass Filter:帯域制限フィルタ)として機能します。

皆様が設定しているRBWの値は、"そのBPFの帯域幅"を設定しています。

では、実際に測定してみましょう。

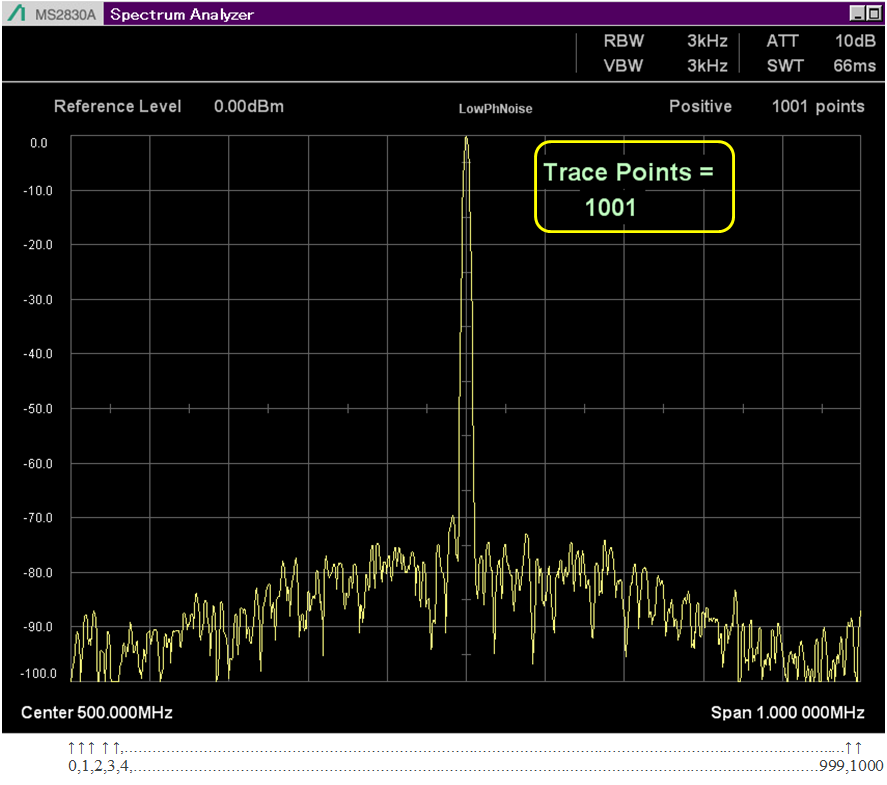

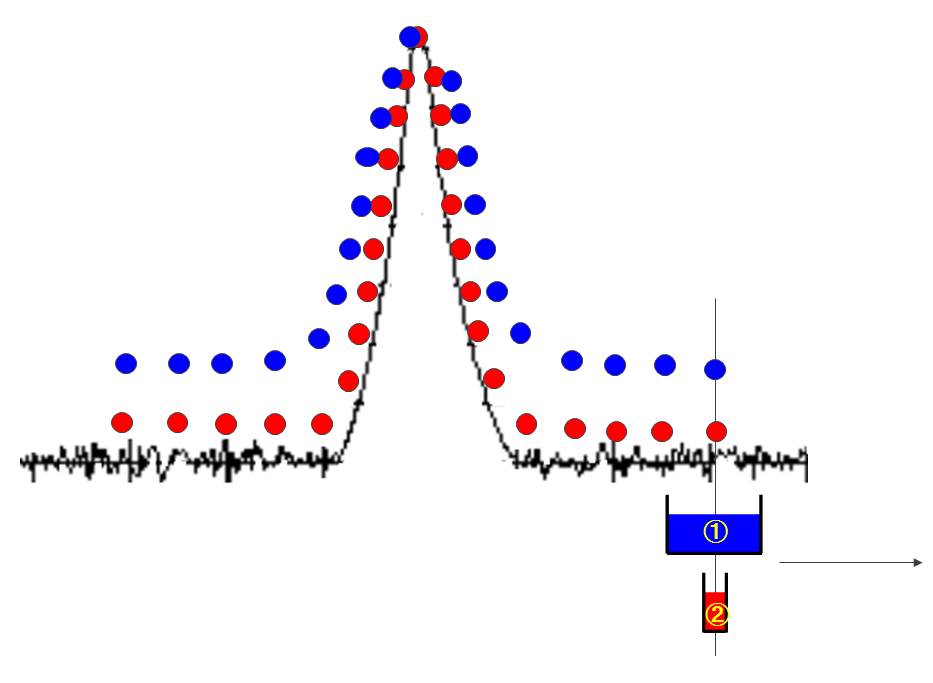

図2にあるのは、これから測定する信号の波形です。

この信号を①広いRBW(青いフィルタ)と②狭いRBW(赤いフィルタ)で測定を始めます。

図2

(画像はクリックして拡大可能)

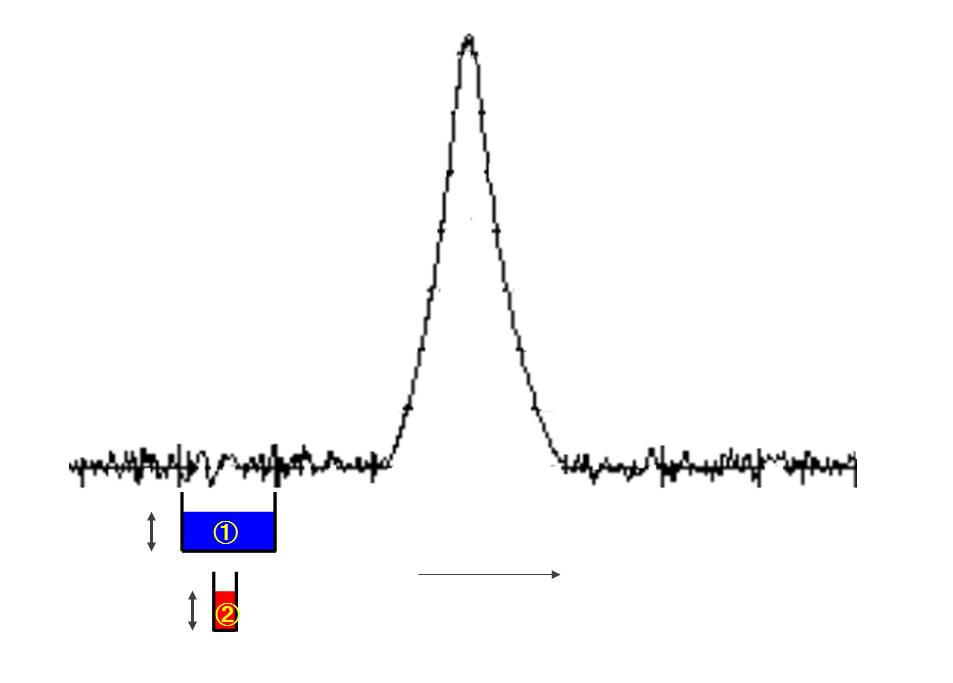

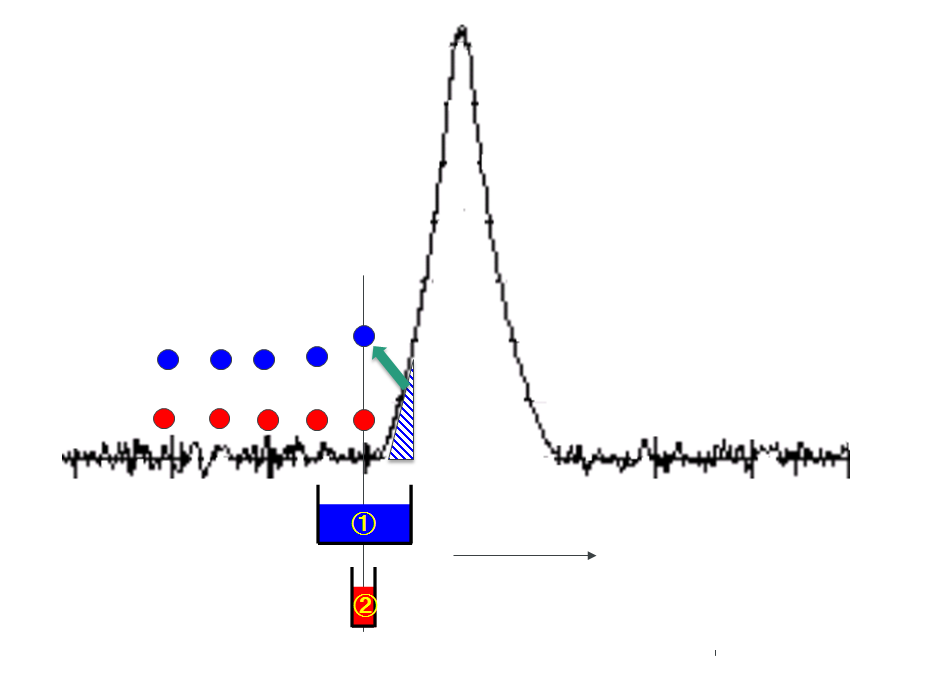

図2-1から測定を始めて、左から右に周波数掃引していきます。

あるところまでは、①と②の結果は平行移動してきますが、

図2-2のところで①の結果のみ、盛り上がりました。

これは、広いRBWで測定しているため、中央の波形の裾(青い斜線部)に①のフィルタがかかってきたため

測定レベルが大きくなりました。ここでは②の結果はまだ裾にかかっていないので平行移動したままです。

このまま右端まで掃引していくと、図2-3のような結果になり、これがRBWの違いによって、測定結果に違いがでる理由になります。

図2-1 測定途中経過1 図2-2 測定途中経過2 図2-3 測定完了の図

(画像はクリックして拡大可能)

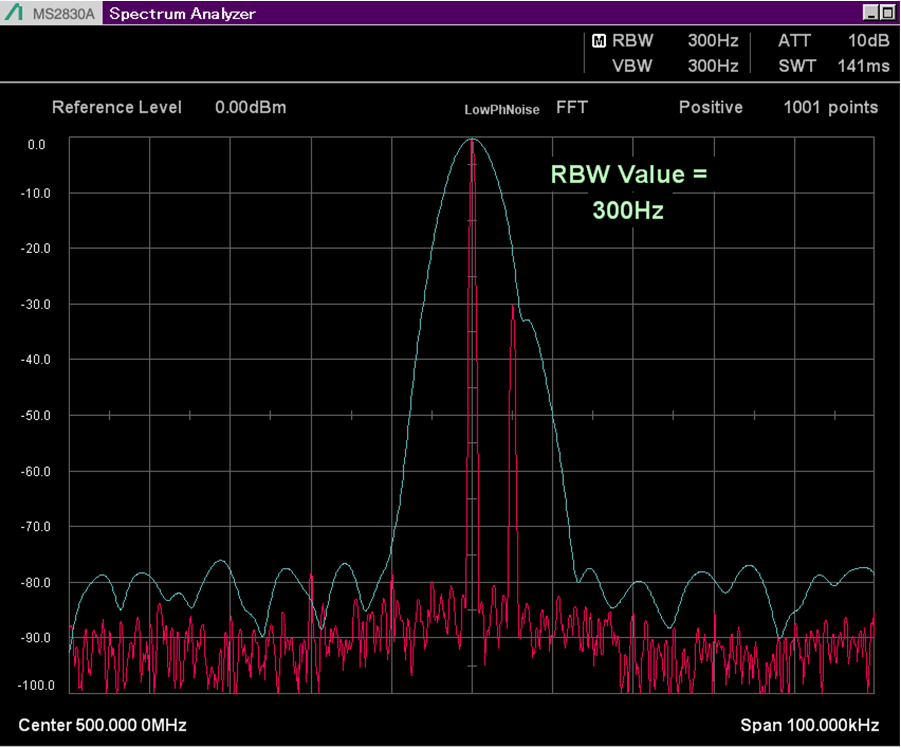

この特性を利用すると、図3のように、RBWを変更することにより

一つの波形だと思ったものが実は二つの波形だった、ということを見つけることができます。

このように周波数方向の分解能を変化させる目的で使われるものなので

RBWは、"分解能帯域幅"という名前が付けられています。

図3 RBW3kHz(青)とRBW300Hz(赤)の測定結果

(画像はクリックして拡大可能)

いかがでしょうか・・・また、一つスペアナの使い方をマスターしていただけましたでしょうか。

さぁ、実際に測定してみましょう!!

※本記載内容は2017年1月1日現在のものです。