スペクトラムアナライザのカタログを読むときに<第1弾> ~ 2次高調波歪み ~

スペクトラムアナライザ(以下、スペアナ)を選定するとき、その性能を比較するためにデータシート(Technical Data Sheet)をご覧になる事が有ると思います。このデータシートに書かれている項目で、皆さんが比較的難しく感じていると思われる項目について、これから3回に分けて解説していきます。

第1回目の今回は、「2次高調波歪み」です。

この詳細に入る前に「歪」について理解しておきたいのですが、例えば、拡声器を使って話をする際に適度な声量で

話しているときは、綺麗に拡声されるのに、大声で話すとガーガーと聞き苦しい音声になってしまう事が有ります。

これは歪が原因です。

図で表すと、次のようになります。

スペアナには、測定したい無線の信号を入力します。内部の回路に適正な強さの信号が入力された場合は、

回路は歪なく信号を処理する事が出来ますが、強い信号を入力すると歪が発生し、

先に挙げた拡声器の例のように本来の信号成分以外にガーガーと雑音が発生してしまいます。

逆に言えば、より強い信号を入力しても比例状態を保ち歪が出なければとても性能の良いスペアナ、と言うことが出来ます。

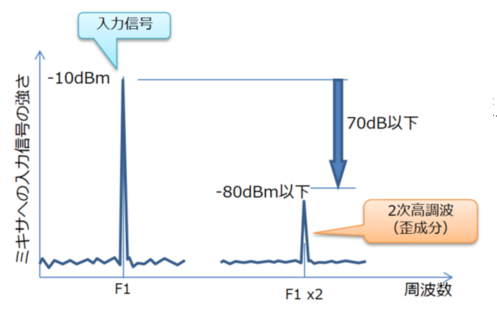

「2次高調波歪み」は、入力信号の周波数の2倍の周波数に現れる歪成分の程度を規定したものです。

アンリツのMS2830Aでは、例えば次のように記載されています。

|

ミキサ入力レベル:–10 dBm |

高調波:≦-70 dBc、SHI:≧+60 dBm |

|

(2 GHz < 周波数 ≦ 3 GHz) |

|

入力する信号(F1)の強さが大きければ大きいほど、歪信号(F2)も大きくなり、いずれ入力信号の強度と

同じ強さになってしまいます。

この、「入力信号がどこまで強くなると歪信号が入力信号と同じ強さになってしまうのか」これを表すのが、

SHI(Second Harmonic Intercept point)と呼ばれる指標です。

実際には、そこまで大きな信号を入力してしまうとスペアナが壊れてしまいますので、そのような性能試験はしないのですが、

計算によって、そのスペアナがどれくらい歪に強いのかを知る指標になっています。

実際のご使用においては、このような歪を起こさないようアッテネータなどを使用しながら

スペアナに入力する信号の電力を良く意識してご使用頂く事が大切になります。

★ワンポイントアドバイス:歪か実信号かの切り分け方法

通常スペアナには、アッテネータが内蔵されていますので、画面に表示されている信号が、このような歪で発生しているのか、

もしくは外部から入力されている実信号なのかを区別するために内部アッテネータ量を増やして

(例えば10 dBを20 dBにする)確認します。

そして表示されている信号レベルが低減するようならば歪成分が表れていると考えられます。

(アッテネータにより内部回路に入力される信号レベルが下がることで、歪が起きにくくなるためです。

外部から入力されている実信号も内部回路への入力が減衰しますが、測定値は補正されるので変わりません。)

次回は、3次相互変調歪(TOI)について解説します。

※本記載内容は2020年6月1日現在のものです。

| 【 ご紹介 】 |

◆ アンリツのスペクトラムアナライザのラインナップはこちら

研究・開発用途に適した高性能・多機能なハイエンドモデルから、

フィールド用途に適したハンドヘルドタイプのものまで、幅広いラインナップが揃っています。

| シグナル/スペクトラムアナライザ製品一覧はこちら | |

| ハンドヘルドーシグナル/スペクトラムアナライザ製品一覧はこちら |